この文字がなければ、生まれなかった本がある。

この文字でなければ、読まれなかった小説がある。

もっとも作家に愛された書体×ベストセラー・名作現代文学。

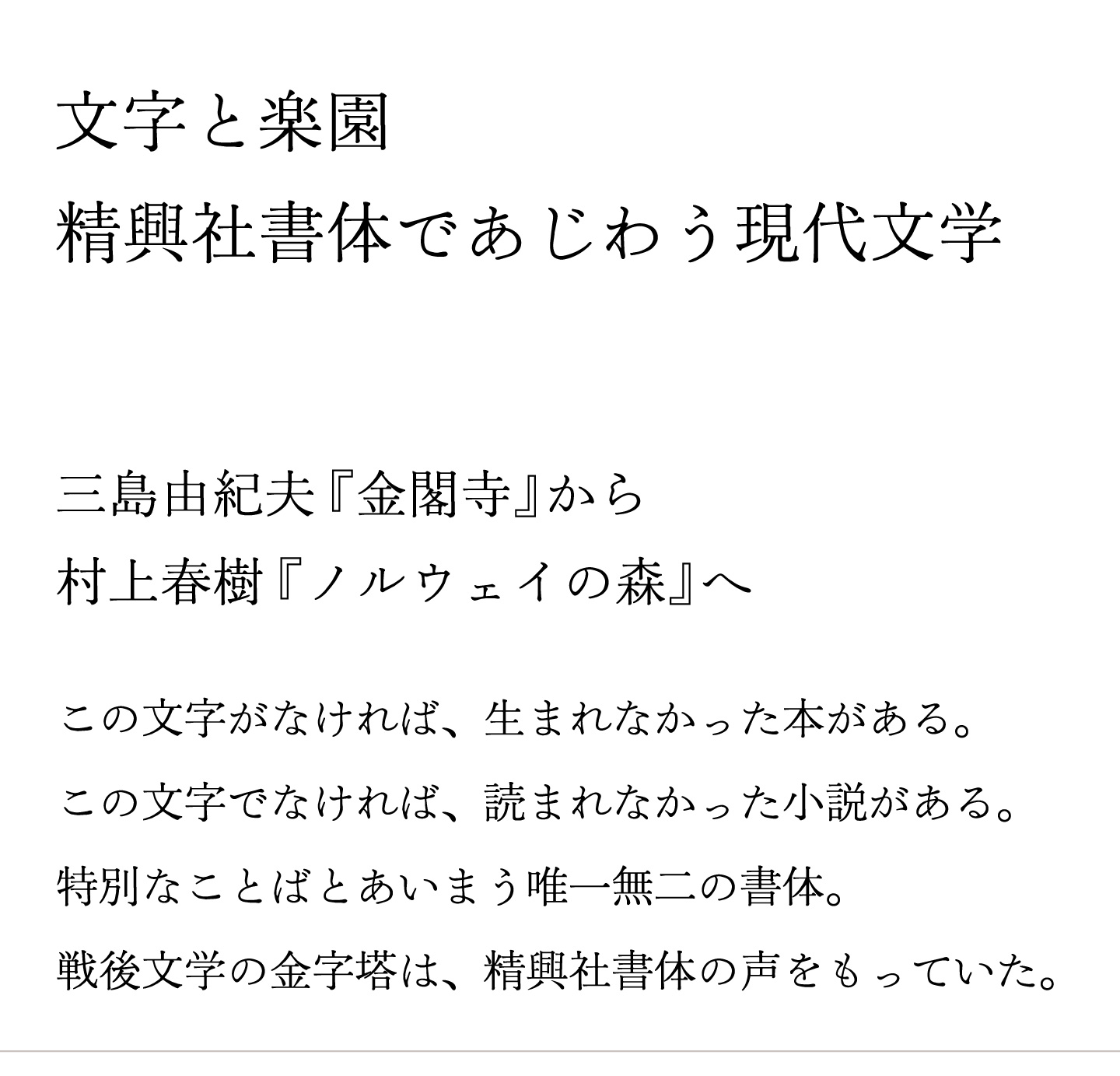

新刊『文字と楽園 ―精興社書体であじわう現代文学―』が

本の雑誌社より発売されました。

戦後文学の金字塔、三島由紀夫『金閣寺』で使われた本文書体は、当時できたばかり、新しい時代に対応すべく徹底的にリデザインされた「精興社書体」でした。

三島が新境地を切り拓いたこの名作は、それまで見たことがなかったほど洗練されたフォルムをもつ新書体を得て、またたく間にベストセラーとなり、時代の変化を告げました。

——それから30年。

精興社書体は、いまも読み継がれる超特大のベストセラー、村上春樹『ノルウェイの森』で、本文だけでなくカバーの書名題字にも使われ、ハルキ・ワールドを膨大な数の読者の目に焼きつけることになります。

精興社書体の文字デザインは、専門家をして「他に似た書体はない」といわせるほど個性的ですが、けっして派手ではなく、上品で静謐なしなやかさに特徴があります。

岩波書店、新潮社、福音館書店、筑摩書房、みすず書房等々の人文アカデミズム、古典/現代文学、児童文学など数々のベストセラーや名作本をサポートしてきました。

また、司馬遼太郎から堀江敏幸まで幾多の作家を魅了し、編集者やデザイナーなどの出版関係者、そしてなにより多くの読者に愛されているオンリーワンの傑作書体です。

本書では、読者に親しまれながらあまりスポットがあたってこなかった「精興社書体」を主役として、現代小説・文学にフォーカスをしぼり、文字と言葉がおりなす深い味わいを探ります。

名作を新たな感覚で見つめ直す「もうひとつの読書案内」。

ぜひ本書を手にとって、精興社書体で組まれた紙の書籍だからこそ伝えられる「読み心地」を味わっていただければ幸いです。

【こんな本を取り上げています】

◉荒川洋治「忘れられる過去」みすず書房

◉堀田善衛「インドで考えたこと」岩波新書

◉川上弘美「センセイの鞄」新潮文庫

◉重松清「きよしこ」新潮社

◉三島由紀夫「金閣寺」新潮社

◉村上春樹「ノルウェイの森」講談社

◉吉田篤弘「フィンガーボウルの話の続き」新潮社

◉ローラ・インガルス・ワイルダー「大きな森の小さな家」福音館書店

◉角田光代「笹の舟で海をわたる」毎日新聞社

◉ミヒャエル・エンデ「鏡のなかの鏡」岩波書店

◉ジュンパ・ラヒリ「べつの言葉で」新潮クレスト・ブックス

◉安野モヨコ「くいいじ」文藝春秋

◉江國香織「東京タワー」マガジンハウス

◉高橋たか子「終りの日々」みすず書房

◉遠藤周作「最後の花時計」講談社

◉堀江敏幸「戸惑う窓」中央公論新社

『文字と楽園 ―精興社書体であじわう現代文学―』

定価1,620円(税込)

仕様 四六版並製 224ページ

発売日 2017/11/9

ISBN 978-4860114060

『文字と楽園』まえがき/全文公開

『文字と楽園』まえがき/全文公開

これは「精興社書体」という文字についての本です。

百年以上の歴史をもつ印刷会社「精興社」でつくられた書体で、岩波書店をはじめとする出版社の書籍に使われ、多くの作家、そして読者に長年愛されてきました。

私は十歳のとき、この文字に出会いました。

時間を忘れて読み耽ったミヒャエル・エンデの『はてしない物語』(岩波書店)。主人公の少年が手に入れたふしぎな本のなかの世界「ファンタージエン」へと私をみちびいてくれたのが、そう、まさにいま、あなたが目にしている、この文字です。

かつて、精興社の活字に魅せられて、出版の世界を志した少年がいました。みすず書房の創設者、小尾俊人です。小尾は十代のころから熱心な読書家で、とくに活字に対して強いあこがれを抱いていたといいます。

――昭和十三年春、信州の田舎の本屋の書棚の前で、和辻哲郎『面とペルソナ』や田辺元『哲学と科学との間』などの新刊書を手にとってみた印象がまざまざと思い出される。何かほれぼれとしたいい気分だった。奥付の発行者岩波茂雄と印刷者白井赫太郎の名が目の底に残った。岩波書店=精興社のコンビが一つのイメージ、一つの「形」として見えたのであった。

(「精興社と青木さんと私」/『本は生まれる。そして、それから』幻戯書房)

岩波書店の創業者、岩波茂雄と、奥付で名前を並べていた白井赫太郎こそ、精興社の創業者であり、精興社書体が生まれるきっかけをつくった人物です。

小尾は一九四〇(昭和十五)年に十九歳で上京し、神田駿河台にある羽田書店という出版社に就職しました。

楽園のような本屋の街で、ますます活字にこころを奪われ、「とくに平がなのスタイルが目にしみつき、ついには神経細胞を支配するかのように思われた」とまでかいています。

月給四十円のうちから、どれだけ本代を出すことができたか思い出せないが、いろいろな書物を買う。相当に新本と古本を買う。それはもちろん、内容への関心からであるが、まず何より先に、活字のスタイルに目を奪われてしまう。むしろ捉えられてしまう。大日本、凸版、精興社、三秀舎、理想社、研究社、内閣印刷局等々、同じポイント活字でもみんな違っている。活字の大きさ、印刷所の違いによって、内容に対する感覚的な捉え方がちがってくる。こうなると幻想の世界であって、文字は記号性を超越した機能をもってしまうのだが、当時こうした感じに捉われたことは確かである。文字の奥にある論理の構造というよりも、文字へのフェティシズムに捉われたことが、その後の出版屋としての生活を決定したといえるかもしれない。

(「ひとつの「かたち」の持続」)

幻想の世界――。

本のなかに「ファンタージエン」を見出し、ことばの色や匂いを感じていたひとがいる。自分と同じように文字をあじわっていたひとがいる。私は大きな衝撃をうけました。そして、若き日の彼が読んでいた精興社の活字を、この目でたしかめてみたくなったのです。

ところが、実際には、昭和十年代の岩波書店の書物も、さらに昭和二十年代に入って、みすず書房から刊行された本も、私の知っている精興社書体でかかれてはいませんでした。文字の骨格がちがうし、大きく、太い。筆でかいたように仮名の線がつながっていて、ひとめで「古い」と感じる書体です。

しらべてみると、どうやら「精興社書体」は、はじめから現在のかたちだったわけではなく、戦後に新しくつくりなおされたものだとわかりました。

なんのために、なぜこのかたちになったのだろう。そして、どのようにひろまっていったのだろう。さらにいくつも疑問がわいてきました。

「戦後型」の精興社書体を最初に使ったと思われる小説は、『漱石全集・新書判第一巻「吾輩は猫である」』(岩波書店、一九五六年九月二十七日第一刷発行)です。漱石の処女作がデビューとは、できすぎたはなしのようだけれど、このエピソードには続きがあって、漱石全集の第一巻とはいえ、これは第九回配本。前月に出た第八回配本の第十巻には未完成の書体が使われているのです。

そういうふしぎな偶然は、この一冊だけではありません。精興社書体でかかれていた本を思い浮かべ、読書の系譜をたどってゆくうちに、文字がことばを生み、ことばが文字を求めることの奇跡を何度も感じました。

文字は、文字だけで自立して活きることはできない。文字の生命力となり、書体の個性をつくりだすのは、読み手に届けられた無数のことばたちだということ。

さまざまなことばと絡みあい、はなひらいたすがたから、ある書体の貌が見えてくるかもしれません。